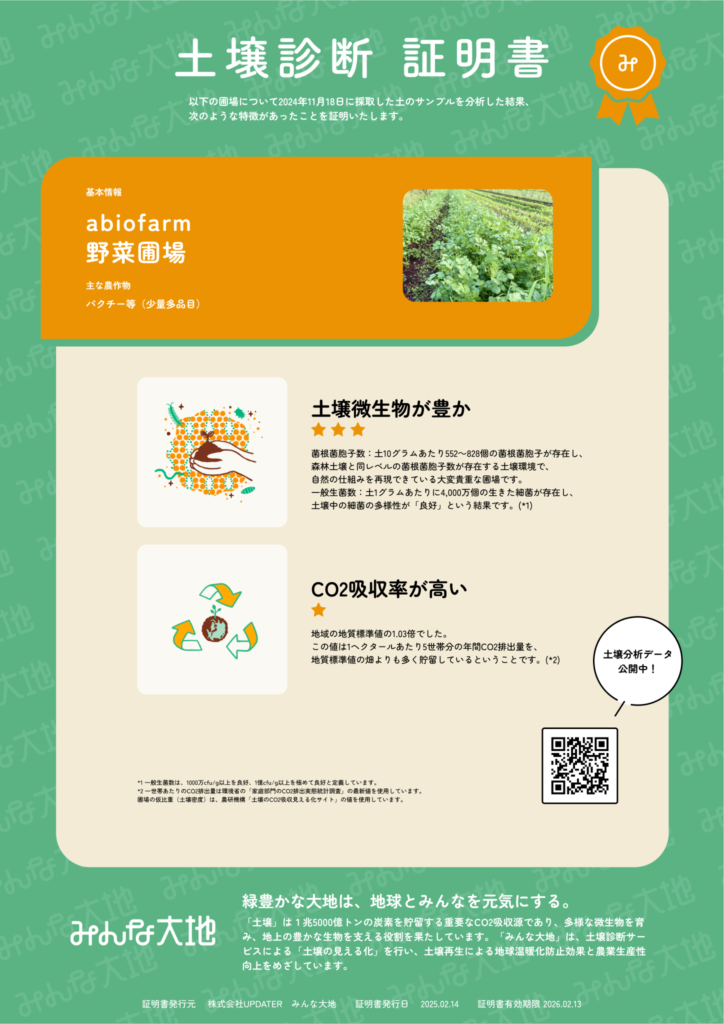

写真)UPDATER社内研修で訪問した時の遠藤さん(2023年11月23日)

土壌サンプル採取日

2024年11月18日

土壌診断 項目

1.全炭素量(C)、全窒素量(N)、C/N比

2.菌根共生率、菌根菌胞子数

3.一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数

土壌診断証明書

土壌診断レポート

考察

■この圃場の土は「多腐植質厚層アロフェン質黒ボク土」に分類され、畑地に広く利用される典型的な黒ボク土の中でも、50cmを超える多腐植質表層を持つ土壌です。

■全炭素量は地質標準値(農研機構「土壌のCO2吸収「見える化」サイト」基準値)の1.03倍で、土壌の有機物を維持できている圃場と言えます。

■菌根菌胞子数828個/土10gは、2025/2/14現在で、弊社が菌根共生率・菌根菌胞子数の診断を行った59圃場(林地含む)の中で最も多い値です。

■ほとんどの営農圃場は、菌根菌胞子数は土10gに0から100個の範囲に収まっています。

■abio farmは、森林土壌と同レベルの菌根菌胞子数が存在する土壌環境で、自然の仕組みを再現できている大変貴重な圃場です。

■菌根菌胞子数が豊富な割には、菌根共生率はやや低いですが、作物がよく育っている場合は、決して問題ではありません。

■一般生菌数(生きた細菌の数)は土1gに4,000万個と、多くの細菌が生息しています。農薬を使用しない有機的な営農圃場で平均的な数字です。

■一般生菌数は、有機物の投入が行われた場合に増大しますが、今回はそのようなタイミングでは無かったと思料します。

■大腸菌は非検出で、病原性細菌による作物汚染リスクは無く、農作業も安心です。

【考察追記(2025/2/27)】

■このエリアは中山間地域に指定され、鹿や猪などの野生動物の往来が多くあります。

■遠藤さんが農業をはじめる前は休耕地で、一部は草刈りがされ、それ以外は放置された状態だったそうです。

■休耕地になる前は、牧草地として活用されていたとのことです。イネ科の植物や、グラスフェッド牛は、菌根菌との相性(共生)が良いとされています。

■農薬や化学肥料・たい肥の使用がない、耕転するときは表層4~5センチに留める、うねを長く使う、根を残し土を攪拌しないといった遠藤さんの栽培方法に加えて、このような周辺環境や地歴が、豊富な菌根菌胞子数につながっていると推察されます。

土壌診断結果を受けて(遠藤さんコメント)

結果を見て、地域平均くらいの有機物を維持できているということで、ほっとしたというのが正直な感想です。abiofarmでは、分解が遅いときに米ぬかをまくことはありますが、たい肥など畑の外から何かを持ち込むということをしていません。

11年前に農業をはじめたとき、後発で慣行栽培をやるよりは、オーガニックや有機栽培にしたほうが差別化できると考えました。実際に農業をやっていくうちに、「有機栽培」もマーケティングやブランディングのラベルのひとつと感じるようになり、福岡正信さんの「わら一本の革命」等を頼りにしながら、よりabiofarmらしい農の形に変えていき、今のような姿になりました。これからも、作物が収穫できるかぎりは、今のやり方を続けていきたいと思います。

abiofarmでは、年間をとおして60~70品種くらいを育てています。常に実験しているようなものですが、この畑は、初期成育がゆっくりでも問題がない品種や、レタスやキャベツの類でも結球しない品種が栽培スタイルに合うことがわかりました。そして、種をとるものもあれば、種がこぼれて育つもの、買ってくるもの、様々です。

3月中には、野菜の洗い場が完成します。これからは野菜をセルフ収穫して持ち帰ることができるような場所にしていきたいと考えています。

写真)土壌サンプル採取時のパクチー圃場(2024年11月18日)