土壌サンプル採取日

2024年10月5日

土壌診断 項目

1.全炭素量(C)、全窒素量(N)、C/N比

2.一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数

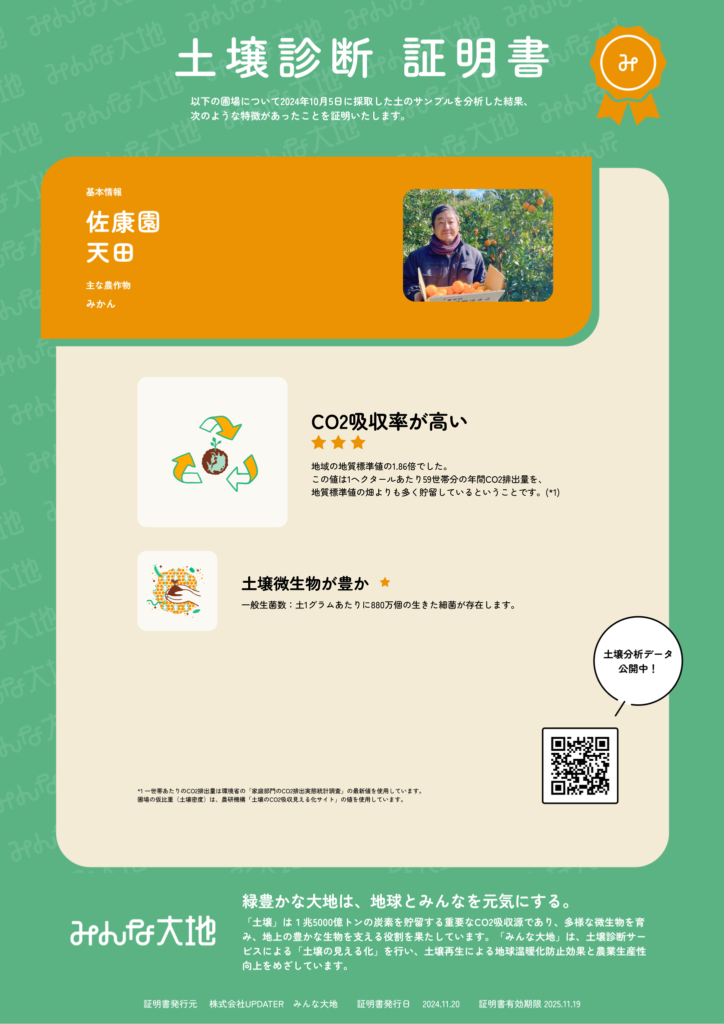

土壌診断 証明書

土壌診断レポート

考察

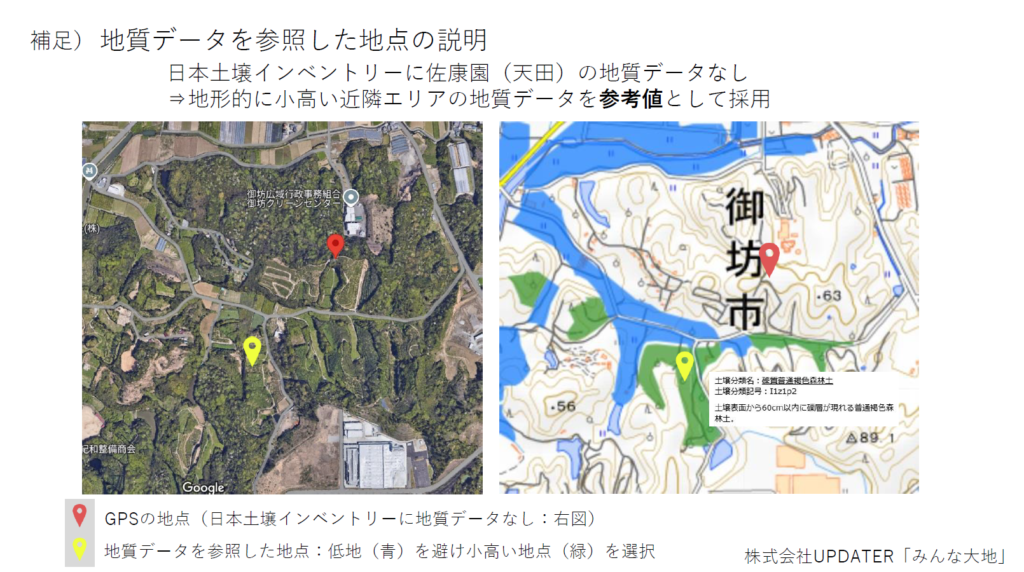

■この圃場エリアの地質情報が日本土壌インベントリーには掲載されていないため、地形的類似性の高い近隣エリアの地質情報から、このエリアの土壌分類を「礫質普通褐色森林土」と推定しました。

■この圃場の全炭素量は、地形的類似性の高い近隣エリアの地質標準値(農研機構「土壌のCO2吸収「見える化」サイト」記載値)よりも1.86倍多い値でした。また、一般生菌数(生きた細菌数)は土1gに880万個で、慣行圃場としては比較的多くの土壌細菌が生息していました。

■土壌に炭素が貯まるためには、2つの要件が必要です。第一に、有機物が適宜投入されること。第二に、有機物の分解を担う土壌生態系が機能していることです。この圃場では、土壌に投入される有機物は果樹の葉、剪定枝、除草後の植物残渣などに限られますが、比較的多く存在する土壌細菌群が、これら有機物の分解を駆動し、土壌炭素(難分解性有機物)の貯留に貢献していると推定されます。

■一方、この圃場での土壌炭素の蓄積には、別の要因も考えられます(以下に解説)。

■「生物多様性センター自然環境調査Web-GIS(*4)」によると、このエリアの植生は、古くはアカマツ植林地から、現在はシイやカシが優先する二次林へと変化しています。この植生遷移の過程で、林床に多量の有機物(様々な樹木・草の葉、幹、根など)が長年にわたって蓄積され、これが現在の果樹園の土壌炭素源になっている可能性があります。

■慣行栽培にかかわらず、比較的多くの土壌細菌が生息していることも、長年にわたる有機物の蓄積によって、餌や住みかが供給されてきたと考えると、よく理解できます。

■土壌炭素量が多く、土壌細菌も比較的多いという圃場環境を、今後も維持し、さらに発展されることを願っています。

佐康園さまコメント

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた和歌山県御坊市天田で、温州みかんの王様「宮川早生」だけを頑固一筋60年以上栽培しています。また、地球温暖化の抑制や生物多様性の保全に貢献する畑づくりを頑張っています(※CO2固定量は地域標準値の1.86倍です)。人に負けない、人が真似のできない、こだわり抜いて育てた最高の「頑固みかん」をぜひお楽しみください。

【頑固みかんの美味しさ】

「糖度だけでみかんを選んでいませんか?」

一 糖度だけでは測れない、深いコクと甘み。

二 適度な酸味。だから飽きずに何個でも食べれる。

三 なめらかな舌触りとあふれる果汁。

【頑固みかんが美味しい理由】

一 紀州天田の温暖な気候、豊かな土壌。

二 極力水を与えない。

三 海からミネラルたっぷりの潮風を与える。

四 先代から受け継いだ匠の剪定技術。

五 寝る子は育つ。完熟するまで待つ。

六 厳しい目で選りすぐりのものだけを出荷。

七 みかん、紀州天田を愛する心。皆様への感謝の気持ち。