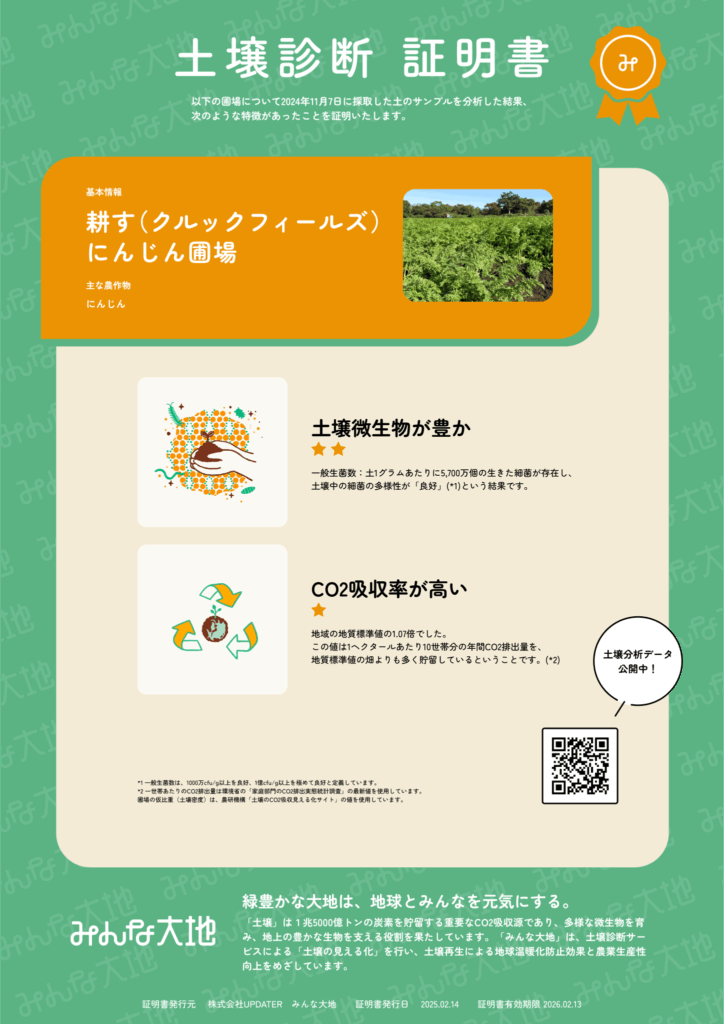

写真)土壌サンプル採取時のにんじん圃場(2024年11月7日)

土壌サンプル採取日

2024年11月7日

土壌診断 項目

1.全炭素量(C)、全窒素量(N)、C/N比

2.菌根共生率、菌根菌胞子数

3.一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数

土壌診断証明書

土壌診断レポート

考察

■この圃場の土は「腐植質厚層アロフェン質黒ボク土」に分類され、畑地に広く利用される典型的な黒ボク土です。

■全炭素量は地質標準値(農研機構「土壌のCO2吸収「見える化」サイト」基準値)より7%ほど多く、多くの有機物を含む土壌です。

■十分な窒素量があり、炭素・窒素バランス(C/N比)も適正です。

■多くの土壌細菌が生息しており(一般生菌数:土1gに5,700万個)、土壌中の有機物の分解や大気からの窒素取り込みが効率よく行われる土壌と推察いたします。

■土壌中の菌根菌胞子数はさほど多くないものの、共生率は平均38%と高い値でした。

土壌診断結果を受けて(伊藤さんコメント)

土壌の炭素量や微生物量をはじめて知ることができました。

農をとおして土壌に炭素を貯めることは、以前から興味を持っていました。ただ、それを優先させることで営農に支障が出ることはよくないと思っていて、色々と勉強をしているところです。

例えば、土壌に炭素を貯める方法として、バイオ炭がありますよね。でも、毎年継続して広い面積に投入することためには、効率面や土壌への影響から、今は課題を感じています。

畑は人が自然に手を加えた場所なので、本当は営農しながら土壌にも貢献できたらいいですよね。森と畑が共生するよい方法は何だろうと、ずっと考えています。

クルックフィールズの周辺に竹林はありませんが、森の伐採を担っている方との繋がりはあります。チーズ工房の前で、丸太を使って実験的に菌ちゃん農法をやりましたが、あの丸太は森の資源を活用したものです。丸太の上に苗を置くことで、野菜が収穫できたり、ハーブが育つことがわかりました。

ある程度の収量をめざす営農現場で取り入れることは難しいかもしれませんが、クルックフィールズを訪れた人たちに「こういうやり方でも野菜が育つんだよ!」と伝えられることに意味はあると思います。

先日、もみがらを畑の畝にパラパラと撒くことができるアタッチメントを見つけました。これから営農と環境への貢献を両立できるような方法が確立されていけば、環境再生型農業用の機械も充実していくと思います。常にいろいろな選択肢を知って、新しい技術も活用しながら、「耕す」の農業を成長させていきたいです。

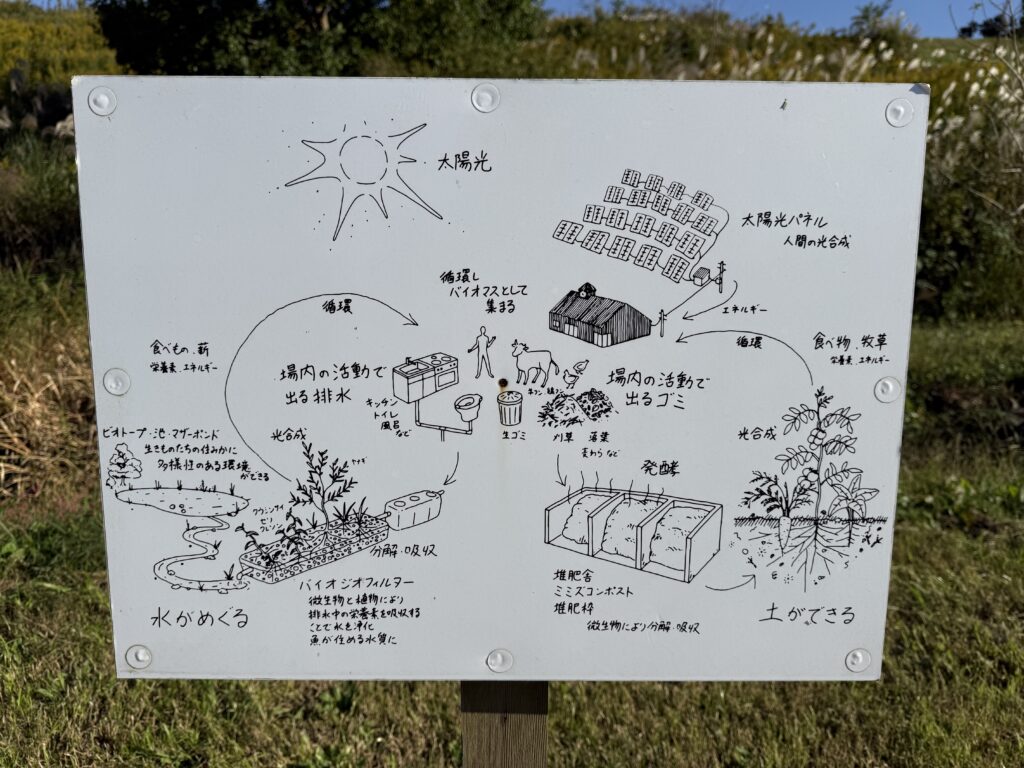

▲クルックフィールズ内の資源循環。

▲水牛はチーズなどの加工品だけではなく「たい肥」も生み出している。

▲施設内の所々に設置されたコンポスト。

野菜の残渣や剪定枝、雑草が堆肥へと変化する様子がよくわかる。

▲丸太の上で野菜やハーブが育つことがわかった。